En Aragón contamos con un majestuoso edificio que cuenta con un especial cariño de todos los aragoneses. Quizás esté relacionado con la ilusión de la recuperación del tránsito ferroviario a través de los Pirineos centrales. Ello permitiría mejorar nuestra posición frente a otras comunidades con comunicaciones mucho más potentes hacia Francia, gracias a las facilidades orográficas con que cuentan. También para quitarnos parte de ese complejo de inferioridad con estas regiones históricamente más favorecidas, tanto en lo político como en lo económico.

La estación de Canfranc es un emblema de la lucha y la tozolonería* aragonesa. Ya lo fue en su origen con la construcción de esta travesía pirenaica que supuso un reto tecnológico y de trabajo, para llevar a cabo la obra del túnel y de toda la línea, atravesando la cordillera pirenaica por su parte más elevada. Pero desde que se produjo el accidente del tren que cortó definitivamente la línea internacional, no ha cesado la lucha. Una lucha paciente y perseverante. Poco a poco se ha mantenido en el tiempo y en los últimos años se empieza a ver la luz a través del túnel.

*Tozolonería: Terquedad.

Con la restauración integral de la estación ferroviaria se le ha sacado el mejor lustre a un magnífico edificio que llevaba años a la deriva y sin futuro alguno. La belleza de su arquitectura se complementa con su entorno. Ubicada en un precioso valle pirenaico, es un edificio especialmente singular. Por este motivo es incomparable. ¿O acaso conoces alguna estación de ferrocarril que esté rodeada de un marco tan bello como éste?

Otra de las características que la hacen importante es su grandaria*. El principal objetivo de este artículo es poner en valor las dimensiones de este edificio enclavado en medio de los Pirineos. Verlo por completo de un vistazo es complicado. Es necesario alejarse para verlo en su totalidad. Vista desde lo alto apenas se puede divisar una larga línea que no parece ni siquiera una edificación. Sin ánimo de determinar categóricamente que la estación de Canfranc es la más grande de España, y casi una de las más grandes de Europa, lo que sí queremos es ponerla en el mapa y compararla con otras estaciones, para ver la magnitud del edificio que nos legaron nuestros antepasados.

*Grandaria: Tamaño.

Hablamos de estaciones de tren históricas, construidas en diferentes estilos entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que todavía conservan sus características iniciales. Entre todas ellas, la de Canfranc cuenta con otra singularidad, en este caso negativa. Las estaciones con las que vamos a realizar la comparación están todas ellas en la actualidad en activo y con el paso del tiempo han sido adaptadas al tráfico actual, aumentando sus instalaciones y, afortunadamente, conservando los edificios históricos. En nuestro caso hemos tenido la suerte de recuperar de manera fiel el edificio original únicamente al exterior, con la excepción del recibidor principal. Y debido al corte del tráfico ferroviario de la línea internacional, hace ya medio siglo, éste se redujo a la mínima esencia. Con el nuevo proyecto se han suprimido las playas de vías que rodeaban el antiguo edificio y se ha construido una estación más funcional y moderna a escasa distancia.

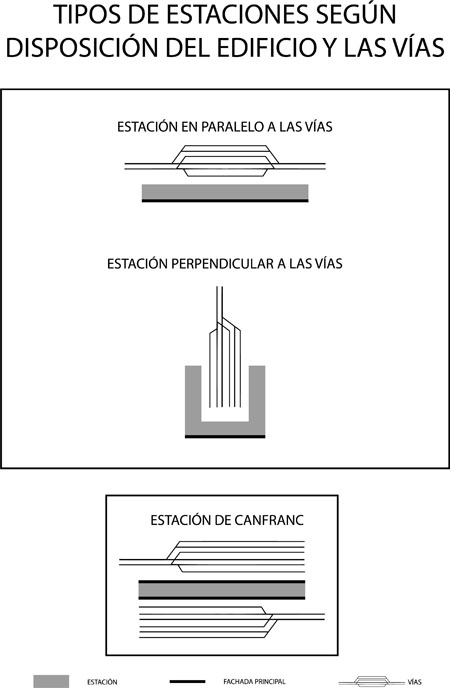

Por otra parte, las estaciones de este calibre, dependiendo de su ubicación dentro de la ciudad a la que dan servicio y de la procedencia de las líneas, tienen una determinada distribución. El edificio propiamente dicho puede acompañar a los andenes de dos maneras: en paralelo a la línea ferroviaria, la cual se desdobla en múltiples andenes dependiendo del tráfico y las conexiones ferroviarias, o de manera perpendicular, siendo la estación el final de las vías donde terminan todas las conexiones. En el primer caso, en el edificio, la fachada principal se dispone en paralelo a las vías; y en el segundo caso, la fachada principal es perpendicular a las vías y el edificio suele tener forma de “U”, rodeando la playa de vías cubierta por un hangar de grandes dimensiones, lo cual hace que dichas estaciones parezcan de mayor dimensiones.

Perteneciendo al primer tipo, el caso particular de la estación de Canfranc es todavía más singular ya que cuenta con dos fachadas de iguales características al disponer de playas de vías por ambos costados. Ello se debe a que el tránsito internacional se dividía en cada costado, uno para España y otro para Francia. Eso quiere decir que cuenta con dos fachadas principales exactamente iguales. Una peculiaridad que no se da en el resto de estaciones que cuentan con una fachada principal a la llegada de los viajeros, siendo la fachada correspondiente a las vías muchísimo más modesta, o incluso permanece oculta por un hangar o marquesinas. En el caso de las estaciones en forma de U, cuentan con una fachada principal al frente y dos fachadas laterales de menor empaque.

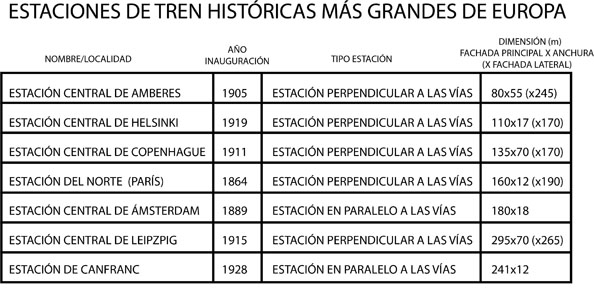

Llega la hora de realizar la comparación más interesante y sorprendente, la de sus dimensiones principales. En el caso de la superficie que ocupan, la comparación es muy compleja. Para ello se podría tener en cuenta los metros cuadrados construidos de edificio y los de cubrimiento de las vías férreas mediante hangares o marquesinas. En el caso de Canfranc y de algunas otras estaciones, las amplias playas de vías junto al edificio no están cubiertas. Por ello vamos a realizar la comparación más sencilla, la de las medidas de su fachada principal. Y aquí es donde nos llevamos la sorpresa. La modesta estación de Canfranc es la estación de mayor longitud de fachada principal de España y la segunda de Europa.

El proyecto de la línea

Solo cinco años después de la inauguración del primer ferrocarril español en 1848, entre Barcelona y Mataró, se publicó el “Manifiesto de los Aragoneses a la Nación Española” en el cual pensadores aragoneses ya planteaban la construcción de un ferrocarril por los Pirineos centrales como alternativa a las líneas por Irún y Port Bou. A pesar del entusiasmo inicial el paso del tiempo fue convirtiendo la ilusión en frustración. Hasta el año 1928 no llegó el tráfico comercial debido a las innumerables dificultades de su gestación. En todo este tiempo el ferrocarril perdió la importancia que tenía décadas atrás. Otro baño de realidad supuso el factor geográfico, con las dificultades técnicas que suponían la orografía del terreno. A ello se añadía la baja densidad de población que restaba rentabilidad a la línea. El resultado fue el rápido desarrollo por los extremos de la cordillera, abriéndose la conexión vasca en 1864 y la catalana en 1878.

El pueblo de Canfranc

El pueblo medieval de Canfranc está situado a 10 kilómetros de la frontera. Todavía conserva parte de su esencia a pesar del devastador incendio de 1944. Con la llegada del ferrocarril nació un nuevo emplazamiento conocido inicialmente como Los Arañones. Está ubicado a tres kilómetros y medio del anterior y más cerca de la frontera, en la explanada donde se erigió la estación de Canfranc. En paralelo a la carretera y a la estación se levantaron una veintena de edificios para los trabajadores tanto españoles como franceses, además de otros servicios como casa del médico, escuela, capilla y cuartel del guardia civil. El flujo migratorio debido a las obras de la estación y de su puesta en marcha hizo que la población alcanzase el millar de residentes en 1930. El tráfico ferroviario dinamizó el comercio y el sector servicios fue creciendo. Con el incendio del pueblo de Canfranc, se decidió trasladar la sede municipal al nuevo poblado y con ello se bautizó el emplazamiento como Canfranc-Estación. Un periodo de esplendor acompañó a la localidad durante décadas de mano del comercio y de la propia actividad ferroviaria. A partir de 1970, con el corte del tráfico internacional, toda esta vitalidad fue languideciendo.

El edificio

Tras la decisión de la colocación de la estación internacional en la parte aragonesa el lugar elegido fue la gran explanada artificial producto de los desechos del túnel de Somport. Esta imponente obra de ingeniería atraviesa la cordillera pirenaica con un trazado subterráneo de 7.874 metros. Las obras se acometieron entre 1908 y 1915. La estación ferroviaria, la playa de vías y el resto de edificios complementarios necesitaban de un gran espacio con el cual no se contaba. De esta manera se creó una descomunal plataforma de 172.000 m2, con una longitud máxima de cerca de un kilómetro y medio y un máximo de 170 metros de anchura. Para ganar el máximo espacio también fue necesario desviar el cauce del río Aragón que ahora discurre entre las instalaciones ferroviarias y el pueblo. En su origen el río discurría doce metros por debajo de la actual rasante de la estación. Como trabajo añadido, para proteger toda esta zona de aludes, se realizaron trabajos de reforestación con más de siete millones de pinos y abetos. Y se construyeron multitud de pequeñas presas de hormigón en los barrancos del entorno.

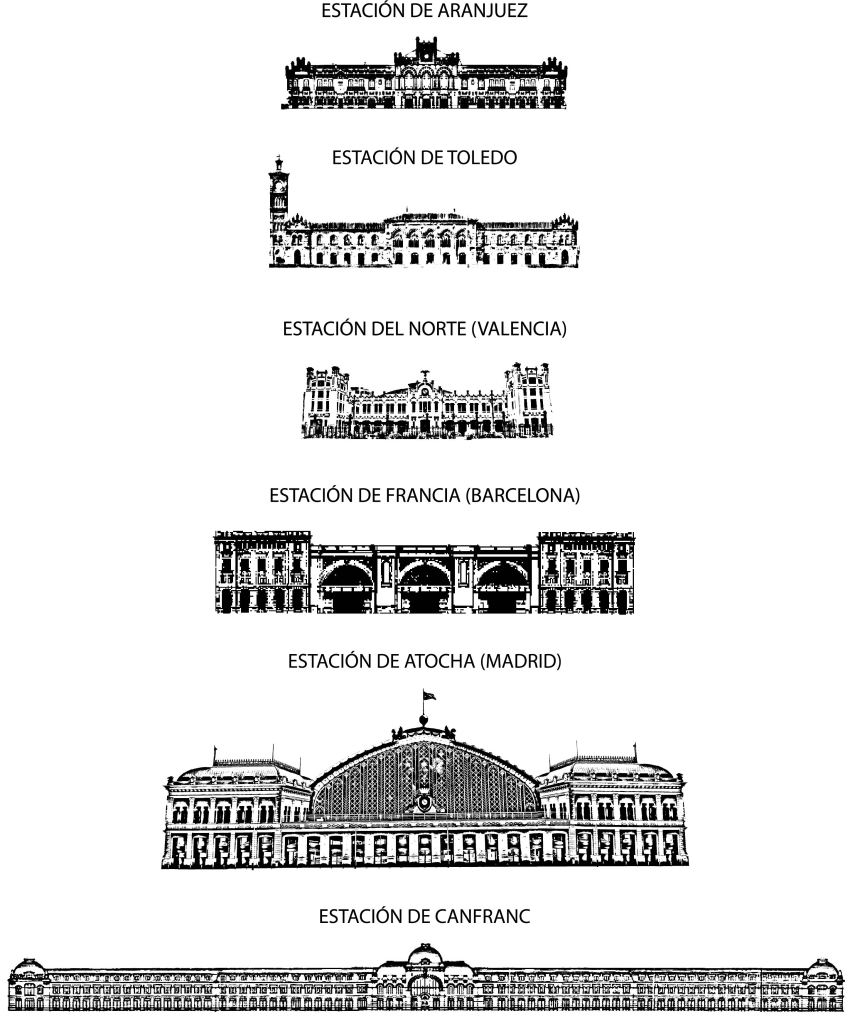

El proyecto de la estación de Canfranc fue realizado por el ingeniero Fernando Ramírez de Dampierre. La obra es de inspiración francesa, en estilo ecléctico clasicista y modernista, parecida a otras estaciones monumentales españolas y europeas. En concreto tiene cierto parecido a la estación alemana de Baden-Baden construida en el año 1896. Sus dimensiones como ya se ha comentado, la convierten en una de las mayores estaciones de Europa. En concreto 241 metros de largo por tan sólo 12,5 metros de ancho. Se articula en tres plantas, la baja, una primera planta y la segunda de ligera forma abuhardillada. De su volumen uniforme sobresale el cuerpo central abovedado que cubre el vestíbulo de la estación. En los dos extremos cuenta con sendos cuerpos de similares características, aunque de menor altura, que aportan simetría al conjunto. Toda la cubierta se realiza con losas de pizarra conformando un perfil curvo. El perímetro del edificio se acompaña de una marquesina metálica hasta los andenes. Sus fachadas cuentan en la planta baja con innumerables puertas que se abren a los andenes, nada menos que 156. En la primera planta cuenta con 150 ventanas (120 de ellas dobles) y en la planta abuhardillada 144. Otra de las singularidades de las que puede presumir la estación de Canfranc que acentúa la armonía y monumentalidad del edificio es que la construcción del edificio se llevó a cabo en hormigón armado, algo innovador para la época, y con pilares de hierro fundido. A la elegancia del exterior del edificio se añaden los elementos ornamentales que decoran el vestíbulo como son las grandes cristaleras, la escalera con balaustrada de acceso al paso subterráneo bajo las vías o las taquillas de madera. Y para finalizar, destacar otra obra de gran envergadura que no aparece visible. La cimentación de la estación está formada por una descomunal estructura de grandes muros de hormigón mezclado con grandes piedras de canto rodado, en el cual se alternan arcos de medio punto. El conjunto subterráneo que recorre todo el perímetro de la estación, tiene una profundidad de 12 metros y se asienta directamente sobre el terreno original del valle. Fue construido de manera previa para facilitar los trabajos. Posteriormente fue rellenado con el material sobrante de la construcción del túnel hasta completar la rasante de la explanada.

Las dimensiones de tan colosal edificio responden a una singularidad muy especial. Al tratarse de una estación internacional, de servicio único para ambos países, disponía de los servicios por duplicado. Francia y España contaban con anchos de vía diferentes, menor el ancho internacional que el ancho de vía ibérico. Se estableció este punto como lugar para el trasbordo de viajeros y mercancías. Este nudo ferroviario contaba con una playa con 28 vías en paralelo repartidas para las dos procedencias de los trenes y separadas por el propio edificio de la estación. Las más cercanas al pueblo para los trenes españoles y las situadas tras la estación para los trenes franceses. En su interior, centrado en planta baja estaba el vestíbulo principal, así como el restaurante internacional y el acceso a las habitaciones del hotel. Eran espacios que contaban con una decoración clasicista constituyendo la parte más noble de la estación de Canfranc.

El resto del espacio se complementaba con las oficinas de las compañías ferroviarias, Compañía del Norte y Compañía de Midi. En el ala norte del edificio estaban los servicios aduaneros franceses y en el ala sur los servicios aduaneros españoles y otras dependencias como correos, telégrafos y servicios médicos. La primera y segunda planta albergaban las habitaciones del hotel internacional, así como las dependencias administrativas ferroviarias y treinta viviendas para las familias de los trabajadores de la estación. Uno de los factores que justifican el gran volumen y empaque de la estación es que albergaba en su interior un hotel internacional, necesario para el trasbordo de viajeros entre dos países donde debían cambiar de tren por tener anchos diferentes y cuyos servicios no coincidían en llegadas y salidas.

Historia del tránsito ferroviario

El 18 de julio de 1928 se inauguró por todo lo alto la nueva línea internacional. Al acto asistieron el rey de España Alfonso XIII y el presidente de la República francesa Gaston Doumergue. Una jornada en la que no faltaron desfiles militares, discursos políticos y una comida para trescientos invitados. A pesar de la expectación generada las cifras de la explotación de línea en el año 1929 no fueron muy alentadoras, con un promedio diario de menos de 200 viajeros, 5 toneladas de exportación y 82 toneladas de importación. La apertura de la línea coincidió con una grave crisis mundial que provocó una reducción de la economía y un aumento de costes aduaneros, lo cual afectó notablemente al arranque de la línea. También hubo numerosas incidencias técnicas a ambos lados de la frontera y la propia estación sufrió un importante incendio en 1931 que destruyó una cuarta parte del edificio. Ante esta situación en 1929 se creó el Fomento del Canfranc, una agrupación que se dedicó a analizar y proponer acciones para la potenciación de la línea internacional a las empresas de explotación y a los mandatarios españoles y franceses. Algunas de sus propuestas de nuevos servicios y mejora de horarios fueron tomadas en consideración. Sin embargo continuaron pendientes peticiones como la bajada de tarifas, más elevadas que la del paso fronterizo de Irún. Así como la electrificación de la línea entre Zaragoza y Canfranc que nunca llegó. Entre los años 1934 y 1936 hubo un pequeño periodo de esplendor. La puesta en marcha del servicio Madrid-Canfranc y la apertura de la línea del Caminreal que ofreció la conexión con Valencia. Con ello se mejoraron notablemente las conexiones, horarios y tiempos además de la puesta en marcha de material rodante nuevo. Con la llegada de la Guerra Civil Española en 1936 se interrumpió el tráfico internacional el 29 de agosto de ese año con el tapiado y minado del túnel, así como la retirada de todo el personal francés de la estación. Hasta el 16 de marzo de 1940 no se restableció la circulación. Inicialmente volvió el tráfico de viajeros pero dos años después, debido a Segunda Guerra Mundial éste se redujo a los trenes especiales. Sin embargo el tráfico de mercancías fue uno de los más florecientes de su historia debido al flujo entre Alemania y los países aliados. En 1943 la ocupación alemana llegó a todo el territorio francés. Se prohibió el tráfico de pasajeros y todos los trenes de mercancías estaban controlados por el ejército alemán. En la estación se relevó el personal aduanero francés por los aduaneros alemanes. Esta situación no hizo variar las condiciones manteniéndose la soberanía española en la estación de Canfranc. Las necesidades alemanas de material para fabricación de armamento militar y alimentos se pagaban fundamentalmente con lingotes de oro procedentes del expolio. En concreto está documentado por aduanas el paso de más de 86 toneladas de lingotes de oro. Entre 1944 y 1948 volvió a estar interrumpido el tráfico internacional debido a la inestabilidad política entre ambos países. En 1953 tuvo lugar un encuentro hispano-francés con motivo del centenario del primer proyecto de la línea. Entonces se produjo la incorporación de material móvil moderno con locomotoras diésel para algunos de los servicios de pasajeros. El final definitivo de la tracción a vapor llegó a la línea en el año 1969. En cuanto a las cifras de ocupación, los años sesenta supusieron los años dorados para el transporte de mercancías con cifras que alcanzaron en 1967 las 328 toneladas diarias en importaciones frente a las 7 toneladas exportadas. En cuanto a los viajeros, unos 400 de media diarios y 60 de tránsito internacional. En marzo de 1970 se produjo el accidente de un tren de mercancías cargado de maíz en la parte francesa que supuso la destrucción del puente de l´Estanguet. Aunque de manera fortuita, fue la excusa perfecta para el cierre del tráfico internacional que seguía siendo deficitario.

El tráfico por Aragón no ha cesado desde entonces en paralelo a la movilización de la sociedad aragonesa por la reapertura del tráfico internacional. Los antiguos servicios “domingueros” o “canfraneros” terminaron por bautizar a la línea que hacía el trayecto entre Zaragoza y Canfranc. El punto de partida fue siempre la estación del Norte o Arrabal hasta su cierre en 1973. Desde entonces los trenes salieron de la estación del Portillo y en la actualidad de Delicias. En 1982 se incorporaron nuevos trenes automotores que mejoraron el servicio alcanzando el menor tiempo de recorrido para un tren regional entre Zaragoza y Canfranc con 3 horas y 24 minutos, haciendo parada en 11 de las estaciones de la línea. En 1984 el tren directo entre Madrid alcanzó el récord de tiempo, recorriendo el tramo entre Zaragoza y Canfranc en 3 horas y 10 minutos.

La Recuperación

Tras el cese del tráfico internacional la movilización social por la reapertura del Canfranc ha sido constante. Se fletaron numerosos trenes de propio, el primero en 1975, para las concentraciones junto a la estación. Entre ellos destacan el de 1978 rememorando el medio siglo de la puesta en servicio de la línea. También en 1988 en la llegaron a la estación seis convoyes transportando a unas 4.000 personas. En el año 1993 se creó la coordinadora por la reapertura, CREFCO, que desde entonces ha convocado todo los años la cita para mantener viva la reivindicación. En 1986 ya se había creado la CRELOC, la entidad francesa que lucha por el mismo objetivo. Gracias a su trabajo y al apoyo regional de la región francesa de Nueva Aquitania se recuperó el tráfico ferroviario entre Oloron y Bedous cuyo trazado estaba abandonado desde hace años.

De manera paralela al escaso tráfico ferroviario las infraestructuras se iban echando a perder en Canfranc. Las dependencias y los funcionarios se fueron reduciendo a la mínima esencia. El hotel internacional cerró definitivamente en 1982. El paso del tiempo y su abandono hizo que todo el patrimonio de la estación y el conjunto de edificios e instalaciones se fueran deteriorando y vandalizando de forma alarmante.

A finales de 1994 las administraciones aragonesas tomaron la iniciativa. Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Canfranc y RENFE constituyeron el “Consorcio Canfranc 2000”. Su objetivo era adaptar este gran espacio a las nuevas necesidades, dándole nuevos usos y preservando en lo posible el patrimonio arquitectónico y ferroviario. Fue el primer paso pero no el definitivo. Debido a los cambios políticos en el año 1999 fue convocado un nuevo concurso para la ordenación urbanística de la explanada de la estación. En marzo de 2002 el Gobierno de Aragón catalogó el edificio de la estación como Bien de Interés Cultural. Tres años después se aprobó el proyecto de rehabilitación y se adjudicaron las obras. En el año 2013, el Gobierno de Aragón compró el edificio de la estación al ADIF por unos 300.000 euros. Desde el año 2006 se ejecutaron obras de rehabilitación en sucesivas fases. En una primera se realizaron las labores de saneamiento del inmueble y demolición de todo su interior a excepción de vestíbulo. En la segunda fase se rehabilitó de manera integral toda la cubierta y se habilitó provisionalmente el interior del vestíbulo. En la tercera fase se llevó a cabo la demolición de andenes y rehabilitación de las marquesinas de la estación. También se actuó en el vestíbulo para la recuperación de la decoración de la única estancia interior original que se conserva. En la última fase se llevó a cabo la rehabilitación integral de las fachadas de la estación de Canfranc, obras que finalizaron en 2020. El último espaldarazo para recuperar la estación fueron las obras en su interior para reconvertirlo en el nuevo hotel internacional. La actuación ha permitido dotar de uso a las tres plantas del vasto inmueble que antaño aglutinaba los servicios de la estación, el hotel, el restaurante y las viviendas de los trabajadores. Con ello el nuevo hotel internacional de cinco estrellas cuenta con unas instalaciones completamente nuevas y mucho más amplias que el viejo. El antiguo vestíbulo de la estación es un espacio compartido de uso general que acoge la recepción del hotel.

El alojamiento dispone de 104 habitaciones, cuatro de ellas tipo suite de lujo en los extremos de la estación. Los huéspedes cuentan entre otros servicios con piscina climatizada, zona fitness y biblioteca. La cuidada restauración está a cargo de dos cocineros oscenses galardonados con una estrella Michelin. Se dispone de tres restaurantes, dos de ellos situados en sendos vagones históricos restaurados y varados en una de las antiguas vías junto a la estación.

El interiorismo del hotel ha sido muy cuidado, con decoración inspirada en estaciones de época y lujosos trenes de largo recorrido; así como los uniformes del personal que rememoran los oficios ferroviarios. El Gobierno de Aragón ha invertido en la restauración integral de la estación y la explanada 27 millones de euros. En contraprestación cobrará por la explotación del hotel, 370.000 euros al año, con una cesión de 69 años que al cubrir este periodo casi habrán amortizado la inversión pública en todo el conjunto, con más de 25 millones de euros. Por su parte el Grupo Barceló ha invertido 5 millones de euros para el acondicionamiento del Canfranc Estación Royal Hideway Hotel. En enero de 2023 se cumplió el sueño de la recuperación integral de la estación de Canfranc después de 17 años de obras y tras décadas de abandono.

Con la aprobación en el año 2017 del Plan Parcial y del PGOU se proyecta recuperar la estación y todos los edificios anexos para darles nuevos usos. Pero también garantizar el uso ferroviario con la vista puesta en la reapertura de la línea internacional. A lo largo de los últimos años se están realizando obras notables de mejora en todo el trayecto entre Zaragoza y Canfranc, actualizando y mejorando la infraestructura ferroviaria. Un paso muy importante en este proceso es la reorganización del tráfico ferroviario en la explanada de la estación. El planteamiento fue dejar sin uso ferroviario la antigua estación y liberar todo el espacio ocupado por las antiguas vías para crear una zona de ocio. Un día importante en todo este proyecto, el 21 de abril de 2021, fue la apertura de la nueva terminal de viajeros tras la remodelación de los antiguos hangares de trasbordo de mercancías. Una nueva estación sencilla y moderna que conserva el entramado metálico original y que responde a las necesidades actuales y de la futura reapertura del tráfico internacional. La gran playa de vías original se ha reducido a siete nuevas vías, tres para el transporte de viajeros y cuatro para el de mercancías. El planteamiento de cara a la reapertura de la línea internacional es que el tramo español del canfranero cuente con ancho estándar o europeo. Ello evitará los molestos transbordos de mercancías y de viajeros entre los trenes de la mano de la inter-operatividad de los convoyes entre ambos países. El conjunto de la nueva estación y de las instalaciones ferroviarias ha tenido un coste de diez millones de euros.

Junto con la apertura del hotel se ha culminado la actuación urbanística del exterior. Todo el espacio ya sin uso tras la reorganización del tránsito ferroviario se ha convertido en un espacio público, ahora en propiedad del ayuntamiento de Canfranc. Varios viales articulan el tránsito de acceso al hotel y a la nueva estación, con accesos al frente de la estación con el pueblo y al norte con la carretera hacia Francia. Amplias zonas verdes cubren el espacio hasta hace poco cubierto de raíles y vegetación. El mobiliario urbano hace referencia al pasado ferroviario como homenaje a lo que fue en su día.

Otro de los edificios cuya rehabilitación ya es una realidad es el Centro de Acogida al Peregrino en Canfranc. Se ubica en las conocidas como antiguas cocheras francesas y servirá de atención al peregrino que recorre el Camino de Santiago francés, cuyo trazado proveniente de Europa atraviesa el puerto de Somport en dirección a Jaca y posteriormente a Puente la Reina donde se une con el Camino de Santiago proveniente de Roncesvalles. A falta de los últimos detalles está prevista su puesta en marcha en 2024.

Una pieza importante que está prevista en la instalación de una de las sedes del Museo del Ferrocarril de Aragón en la estación de Canfranc, que se completará con las sedes de Casetas en Zaragoza y Caminreal en Teruel. Para tal fin se pretende rehabilitar y acondicionar el antiguo depósito de locomotoras. Un ambicioso proyecto que podrá al fin dar visibilidad al enorme legado de material ferroviario que atesora la Asociación Zaragozana de Amigos del Ferrocarril y el Tranvía, AZATF. En la actualidad esta sociedad sin ánimo de lucro atesora más de un centenar de vehículos ferroviarios de todas las épocas. El resto de actuaciones incluye alojamiento y servicios comerciales se irán materializando poco a poco.

Un futuro muy esperanzador para la recuperación del esplendor de la estación de Canfranc y su entorno, un reto que parecía imposible, pero que se está materializando con paso firme hacia el objetivo final de reapertura de la línea internacional y de la revitalización del entorno de la estación de Canfranc. Un proyecto que poco a poco está también empujando la economía del valle del Aragón y que supone un magnífico ejemplo de buen hacer con sello aragonés.

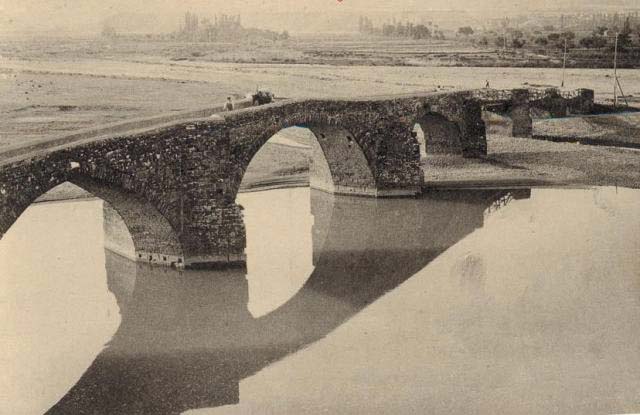

Desde entonces en contadas ocasiones ha podido verse ya que para ello es necesario que el embalse esté muy bajo. Una de las últimas ocasiones fue en el año 2001. Pero el 20 de septiembre de 2022, con una cota del embalse de 459 metros (sobre el nivel del mar) y un porcentaje del 15% del volumen del embalse, volvió a aflorar la parte superior. Unas semanas después, debido a la acusada sequía, el descenso de las aguas permitió ver lo que quedaba de él. 63 años después del llenado del pantano, debido a la acumulación de sedimentos acentuados por el cambio del curso del río, sólo se pueden ver dos metros de su parte superior, con la cota del embalse a 457 metros y un porcentaje del 12% de su capacidad. El embalse bajó todavía hasta la cota de 456 metros pero los lodos y la acumulación del agua bajo sus vanos en forma de balsa ya no permitió ver más de su magestuosa fábrica como así lo atestiguan las fotos de hace varias décadas. Posiblemente, en la próxima ocasión, todavía será más difícil ver algo de esta construcción que el embalse y sus fangos se va tragando sin compasión.

Desde entonces en contadas ocasiones ha podido verse ya que para ello es necesario que el embalse esté muy bajo. Una de las últimas ocasiones fue en el año 2001. Pero el 20 de septiembre de 2022, con una cota del embalse de 459 metros (sobre el nivel del mar) y un porcentaje del 15% del volumen del embalse, volvió a aflorar la parte superior. Unas semanas después, debido a la acusada sequía, el descenso de las aguas permitió ver lo que quedaba de él. 63 años después del llenado del pantano, debido a la acumulación de sedimentos acentuados por el cambio del curso del río, sólo se pueden ver dos metros de su parte superior, con la cota del embalse a 457 metros y un porcentaje del 12% de su capacidad. El embalse bajó todavía hasta la cota de 456 metros pero los lodos y la acumulación del agua bajo sus vanos en forma de balsa ya no permitió ver más de su magestuosa fábrica como así lo atestiguan las fotos de hace varias décadas. Posiblemente, en la próxima ocasión, todavía será más difícil ver algo de esta construcción que el embalse y sus fangos se va tragando sin compasión.